发布时间:2025-11-24 09:10:45 点击量:

作者简介:梅杰(1984—),男,湖北黄梅人,华中师范大学文学院硕士生导师、华中师范大学出版社副编审、中国作家协会会员,研究方向:现代文学、儿童文学和黄梅文化。

1956年10月3日,著名作家吴组缃在《北京日报》发表的《看〈天仙配〉》一文中深情写道:“‘黄梅调’是我从小就看的戏。它在我的记忆里具有无限的诗意和无比的魅力。在我们故乡那一带,差不多每一个青年都熟悉那些精彩的剧情,都会哼唱那些使人迷醉、使人心魂摇荡的曲调。”这段充满个人情感的记忆表述,却意外引发了后世学者对黄梅戏起源与传播路径的持续争论。吴组缃的籍贯明确为安徽泾县茂林镇,其童年时期正值民国初年(20世纪10年代),这一时间坐标对于考证黄梅戏在皖南地区的流传具有关键意义。

当安徽省艺术研究所主编《黄梅戏通论》时,该章作者王长安在引述这段文字时,对“我们故乡”作出了一个值得商榷的注解:“文中‘我们故乡’系指何地,我认为,尽管吴组缃先生籍贯是安徽泾县,但此时他已在省外工作,结合其使用‘我们’一词看,应该不是确指‘出生地’,而可以理解为安徽江南或沿江地区。”王长安理解的“应该不是确指‘出生地’”,其核心论点在于不相信甚至否认泾县在民国时期盛行黄梅调,更质疑吴组缃一辈人“从小就看”“熟悉剧情”“都会哼唱”的历史真实性。王长安理解的“安徽江南或沿江一带”,实质上暗指安庆、池州等传统认知中的黄梅戏核心区域。

这一学术判断的背后,潜藏着长期以来在戏曲史研究中形成的认知偏差:将黄梅戏的起源与传播路径简化为“湖北黄梅→安徽安庆”的单线传播模式,而忽略了皖南地区作为重要传唱地的历史角色。宣城地区的黄梅戏活动却长期被学界忽视,直至近年一批民国史料的系统发掘,才逐渐揭示出被遮蔽的地方戏曲史,也由此印证了吴组缃回忆的正确性。

对原始报刊文献的爬梳整理,为我们还原历史真相提供了坚实根基。我的《黄梅戏源流考辨》收入的四条相互印证的民国史料,构筑起宣城地区黄梅调流行的时间链,有力回应了学者们对泾县黄梅戏历史的质疑。

1919年8月11日,《神州日报》发表《花鼓淫戏宜禁》,提到宣城泾县传入黄梅调,全文如下:“泾邑北乡近有一般无赖之徒,勾引花鼓戏子入境演唱黄梅调,借诱赌博。前在孤坑田坊等处演唱,刻在赤滩翠溪桥,唱已多日,不特耗费金钱,甚且败坏风化。当此秋收在即,诚恐乡愚为淫戏所迷,必致废时辍业。有地方之责者,可不急为取缔耶?”这段记载不仅证实了黄梅调在泾县北乡的公开演出,还揭示了其演出场所的流动性(孤坑田坊→赤滩翠溪桥),及其与民俗节庆的结合(秋收在即),更反映出当时官方对黄梅调“伤风败俗”的负面定性。

1936年,《宁国县志》载:“宁自清咸丰兵燹后,土民存者不足百分之一,客民居多数。五方杂处,风俗各殊。光绪初,户口甚简,物产富饶,人民恬嬉,不事恒业,而四境赌风尤炽。中人之产倾荡者,不知凡几。或遇良有司执法严则稍戢。俗呼宁国为‘小四川’。当时生产供过于需,具可想见。迎神赛会必招梨园演戏。乡俗信鬼,每十年则大演‘目连’一次,或三日,或七日,辄数百金不惜。迷信之久,一时不易破除。间有皮影戏、黄梅调、花鼓戏、花鼓曲,尽淫词,伤风败俗,莫此之甚。现为有司严禁矣。”这段描述揭示了三个关键信息:黄梅调已深度融入当地民间信仰活动(迎神赛会),其演出形式与多种民间艺术共生共存(皮影戏、花鼓戏),官方持续以“有伤风化”为由实施禁令。值得注意的是,县志编纂者特别提到宁国县在咸丰兵燹后形成“五方杂处”的人口结构,这为跨区域戏曲传播提供了社会基础。

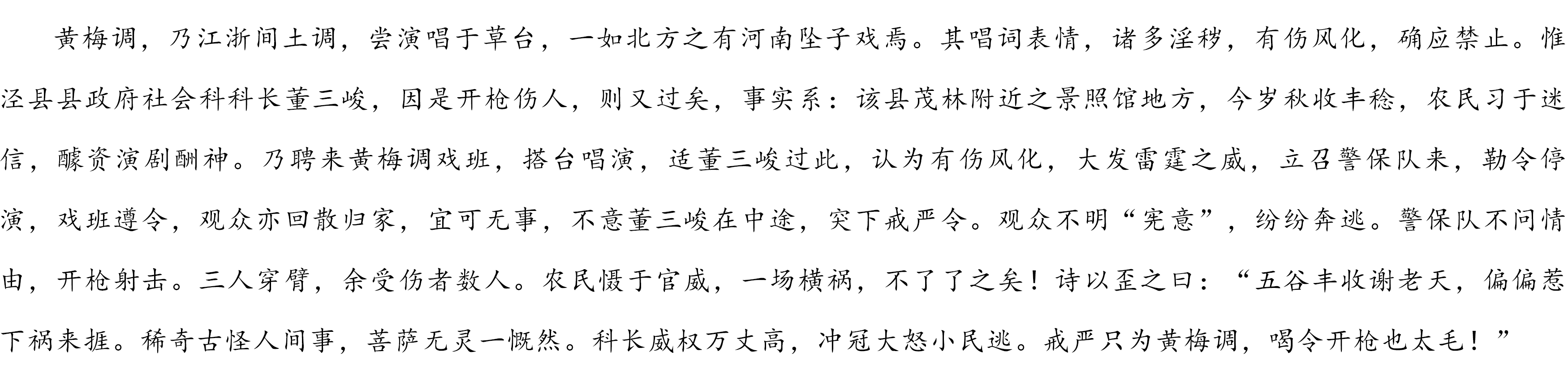

1946年12月27日,《民强报》发表思孝《黄梅调》,提到宣城泾县演唱黄梅调。此文所说江浙土调之黄梅调,应指传入浙江淳安、於潜一带的睦剧。淳安一带与皖南毗邻,长期流行黄梅调。关于睦剧源头,施振湄、洛地在《睦剧介绍》(《华东戏曲剧种介绍第3集》,新文艺出版社1955年版)中说:“在赣东有一种‘三脚戏’,剧目和睦剧大致相同,也是以‘湖广调’为主要曲调的。这种‘三脚戏’是属于‘江西采茶戏’范围的,而‘江西采茶戏’又是鄂、赣,皖三省之间形成的‘采茶戏’发展而来的。这种‘采茶戏’源出于鄂东黄梅一带的‘采茶调’,据说黄梅戏就是从鄂东的‘采茶调’演变来的。这样看来,睦剧与安徽的黄梅戏是同出一源的。以剧目来说,睦剧的剧目和本省的越剧、婺剧、绍剧相同的剧目则极少。”思孝《黄梅调》全文如下:

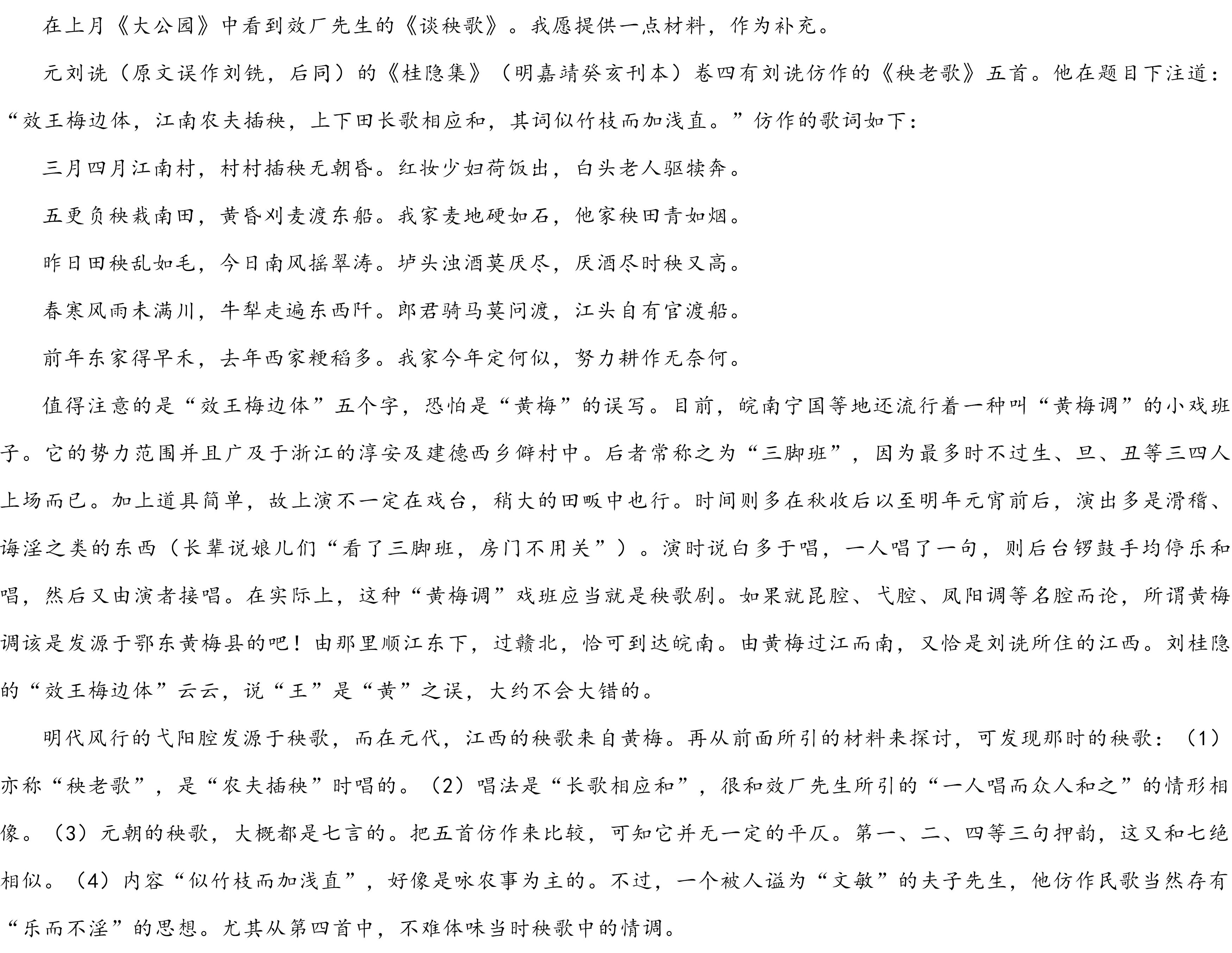

1949年2月5日,《申报》上海版第八版发表严陵子《秧歌的传播》,提到:“目前,皖南宁国等地还流行着一种叫黄梅调的小戏班子。它的势力范围并且广及于浙江的淳安及建德西乡僻村中。”此记载不仅说明解放前夕黄梅调仍在宁国活跃,更揭示其已形成跨省传播网络,影响力辐射至浙江西部,证明宣城地区实为黄梅戏向东南扩散的区域枢纽中心。

著名黄梅戏历史研究专家陆洪非在《黄梅戏探源》中说:“解放前的书刊中直接提到戏剧形式的‘黄梅调’的地方,我只见到两处。”一是程演生的《皖优谱》,二是《大公报》上的《秧歌的传播》。可见,《秧歌的传播》之罕见,特录全文如下,供读者参考:

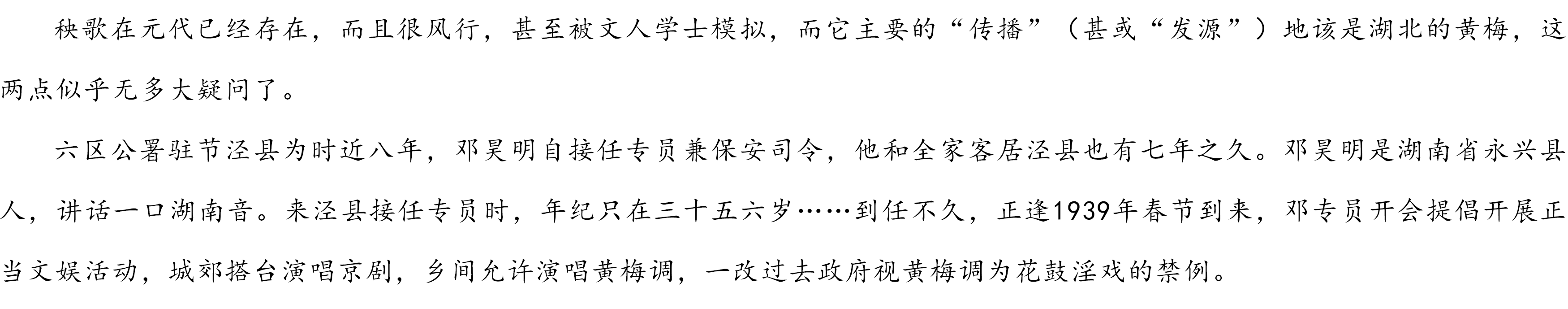

最近,又发现在宣城本地的两条重要的材料,也能对以上四则民国文献给予佐证。赵诚、袁德铭在《六区专署与邓昊明在泾县二三事》(原载《泾县文史资料选辑》1988年总第3辑)中说:

邓昊明的政策解禁这一行为本身,恰恰反证了黄梅调在宣城泾县民间的深厚根基——若无广泛群众基础,无需特别解禁。而郭静洲在《宣城历代名人·邓昊明在泾县》(远方出版社2007年版)中进一步补充说:“1938年冬,专员毛龙章调走,由邓昊明接任,第二年四月,第九政区改为第六行政区,邓昊明到任不久,正逢1939年春节,为了庆祝中华民族传统节日,邓专员提倡开展正当的文娱活动,城郊搭台演戏,允许演唱黄梅调,一改过去政府视黄梅调为淫戏的禁例。”1945年,邓昊明离开泾县,意味着此开放政策持续至1945年邓离任。

值得注意的是,1946年底泾县命案与黄梅调的直接关联。就在邓昊明离任后的第二年(1946年底),泾县发生因演唱黄梅调引发的命案,此事件被思孝记录在《黄梅调》一文中。这一悲剧性事件从侧面印证:缺乏开明政策支持时,民间戏曲活动虽顽强存续,却易陷入无序状态。历史在此展现了戏剧性反差——同一片土地上,政策开放则戏曲繁荣,政策紧缩则冲突频发。可见,没有开明领导的支持,黄梅调是难以发展壮大的。安庆黄梅调有幸在20世纪50年代发扬光大,也离不开黄梅人桂林栖的大力扶持。

关于黄梅戏起源的学术争论已持续多年,目前国家定论和学术界公认的说法是起源于湖北黄梅,但是近年来也有学者提出新说。如果结合宣城黄梅调的历史来看,似乎能够为我们重探黄梅戏的传播路径与源流之争提供新的证据。细查各地地方志记载,可发现一条清晰的传播链:

借助长江水道及移民路线,黄梅调向东西两翼扩散——西至湖北黄、麻,东抵铜陵大通,并向南渗透至皖南山区。在这一传播过程中,灾民与商路构成了戏曲传播的重要载体。《宁国县志》记载的“咸丰兵燹后,土民存者不足百分之一,客民居多数”的人口结构剧变,为外来戏曲的落地提供了社会条件。而1934年《申报》刊发的绍康《黄梅调》一文更明确指出:“浙江於潜一带有洪杨时代安徽的移民,他们也曾把‘黄梅调’带过去”,直接印证太平天国运动后人口流动推动戏曲传播的历史路径。

宣城地区在黄梅戏传播地理中占据特殊地位。地理上,泾县通过青弋江连接长江水道,成为鄂东戏曲向皖南山区渗透的天然走廊;文化上,皖南与鄂东方言同属江淮官话区,语言相通使黄梅调得以无障碍传播。这种语言亲缘关系,使黄梅调在皖南的接受度远高于其他地区。而且,皖南花鼓戏出自楚剧,而楚剧与黄梅戏同出一源(有一种说法是楚剧源于黄梅戏),这也说明,皖南花鼓戏能够扎根皖南,黄梅戏自然能够落地于此。值得注意的是,黄梅戏在扩散过程中形成了区域化流派分支:怀宁的“怀腔”、望江的“龙腔”、太湖的“弥腔”,以及宣城的地方变体。这种分化恰恰证明其在各地的深度本土化。吴组缃记忆中令人“心魂摇荡”的曲调,正是黄梅调在泾县经过本土化改造后形成的独特艺术形态。

从地域关联和民国文献记载来看,宣城黄梅调与浙江睦剧在民国时期是同一支系,构成了皖南—浙西的黄梅调分支,后来在浙江演变成睦剧,而在宣城则逐渐走向衰落。但浙江睦剧既然源头在湖北黄梅,这也说明宣城黄梅调肯定也是来自湖北黄梅。这一客观历史也说明了黄梅调起源于湖北黄梅。中华人民共和国成立后,只是由于各地不同的政策环境,导致黄梅戏发展程度不同,出现了历史分野,最终黄梅戏有幸在安庆实现华丽转身。

黄梅戏在安徽不同区域(安庆、池州、宣城、徽州、铜陵等)的发展轨迹,深刻揭示了政策环境对地方戏曲兴衰的决定性影响。如果比较宣城泾县与安庆两地的历史经验,可清晰看到政策如何形塑戏曲命运。

黄梅戏在泾县是短暂开放与长期压抑。晚清至民国中期,泾县长期处于禁唱黄梅调的时期,只是民间在偷偷演出。而到了民国后期,泾县进入1939—1945年的政策开放期。邓昊明专员的解禁政策,使黄梅调从地下走向公开,获得合法演出空间。此举基于对民间文化需求的尊重,将黄梅调纳入“正当文娱活动”范畴,与京剧分占城乡舞台。1945年后进入政策收紧期。邓昊明离任后,政策环境逆转,直接导致1946年发生因演唱黄梅调引发的致命冲突。这一悲剧事件揭示:当民间艺术需求被行政力量强行压制时,文化活动可能异化为社会矛盾导火索。这带给我们的历史启示是,开明的地方治理者能够为戏曲发展创造宝贵空间,但缺乏制度性保障的开放政策易随人事更迭而逆转。

安庆则走上了从边缘到中心的崛起之路。安庆黄梅戏的兴盛轨迹,同样与关键人物的推动密不可分。在民国时期,黄梅调艺人丁永泉四进安庆城,或被抓(首闯安庆,锒铛入狱),或被驱逐(二闯安庆,被迫撤出),十分狼狈(三来安庆,受尽欺凌),为时很短(四回安庆,昙花一现),详见则之《丁老六把黄梅戏唱进安庆城的经过》一文,王兆乾、则之等认为解放前夕安庆黄梅戏濒临灭绝。可以说,在20世纪50年代以前,安庆与宣城是类似的政策环境。但在1949年后,由于时任安庆地委书记、安徽省委宣传部部长桂林栖(黄梅籍)的大力扶持黄梅戏,建立专业剧团,推动经典剧目整理与创新,最终使黄梅戏从地方小剧种跃升为全国性大剧种。而同一时期,宣城黄梅调则处于自生自灭中,失去了成为黄梅戏中心的可能性。

宣城与安庆的不同发展轨迹揭示了一个深刻的历史规律:地方戏曲的兴盛不仅依赖民间基础,更需制度性保障与战略培育。宣城尽管拥有与安庆相当的早期群众基础,却因缺乏持续性政策支持,未能将文化资源转化为剧种影响力。这种历史分野,正是解读“为何黄梅戏中心在安庆而非宣城”的关键密钥。但宣城黄梅调的历史事实,却为我们追寻黄梅戏起源提供了一大证据。

尽管在黄梅戏发展史上被相对边缘化,宣城地区的黄梅戏传承从未中断。当代调查显示,黄梅戏仍在宣城民间文化生态中占据一席之地。专业黄梅戏院团持续活跃在宣城及其周边,在民间仍然有丰厚的黄梅戏土壤。直至今天,宣城泾县仍是名副其实的黄梅戏故乡,涌现了不少黄梅名伶,这跟它深厚的黄梅调的历史恐怕不无关系。2021年,安徽省文化和旅游厅评选的“全省民营艺术百佳院团”中,宣城市的安徽省小百花黄梅戏演出有限公司成功入选。该剧团前身为20世纪80年代成立的宣城市春燕黄梅戏剧团,2016年改制为公司,现“常年活跃于长三角区域,在江浙大地初具品牌,年均演出场次超过500场”。另一入选院团广德市广华皖南花鼓戏剧团虽以黄梅戏的亲缘剧种皖南花鼓戏为主,但同样排演黄梅戏剧目。

吴组缃先生童年记忆中的“诗意”与“魅力”,通过民国报刊、地方志书、文史档案的层层印证,终被确认为真实的历史图景——宣城泾县不仅是黄梅调的重要流行区,更是鄂东戏曲文化向皖南、浙西扩散的关键枢纽。这一认知修正了长期主导学界的单线传播模型,还原了黄梅戏在安徽多中心发展的复杂图景。

从更广阔的视野看,宣城黄梅调的沉浮史揭示了中国地方戏曲发展的普遍规律:戏曲传播遵循文化生态法则——如水系般沿江河扩散,在方言相通的区域扎根;政策环境决定剧种命运,邓昊明的短期开放与桂林栖的系统扶持形成鲜明对比;活态传承需要创新转化,面对当代观众审美变迁,传统艺术必须寻找新的表达方式。

今天,当我们重访泾县北乡的孤坑田坊,或伫立水阳江畔的临时戏台,耳边仿佛仍能听到穿越时空的黄梅调。这声音提醒我们:在安庆的光芒之外,还有一片被遗忘的黄梅戏故土。重拾这段历史,不仅是为了修正戏曲史册的遗漏,更是为探寻地方文化的复兴之路——唯有理解根系如何在地下蔓延,才能让传统之树在当代绽放新枝。